느리게 사는 방법에는 무엇이 있을까? 프랑스의 철학자 피에르 상소는 느리게 사는 방법으로 다음을 제시했다.

첫째. 빈둥거릴 것: 자신만의 시간을 가질 것

둘째. 들을 것: 신뢰할 만한 다른 이의 목소리에 귀를 기울일 것

셋째. 권태: 무의미할 때까지 반복되는 것을 받아들이고 취미를 가질 것

넷째. 꿈을 꿀 것: 자기 안에 희미하나마 기민하고 예민한 하나의 의식을 자리잡아 둘 것

다섯째. 기다릴 것: 넓고 큰 가능성을 열어둘 것

여섯째. 마음의 고향: 존재의 퇴색한 부분을 간직할 것

일곱째. 쓸 것: 마음 속의 진실을 형상화 할 것

여덟째. 술: 그것은 지혜의 학교

아홉째. 모데다토 칸타빌레: 극단보다는 절제를 가질 것

<느리게 산다는 것의 의미>의 저자 피에르 상소는 느림과 속도는 현대사회에서 개인의 성격 문제가 아니라, 각자가 선택 해야 할 문제라고 강조한다. 느림이라는 태도는 빠른 박자에 적응할 능력이 없음을 말하지는 않는다.

본래 다운시프트는 ‘자동차의 고속 기어를 저속으로 바꾸는 것’을 의미하는 용어다. 다운시프트족은 빡빡한 업무와 높은 소득을 대신해 저소득일지라도 마음에 맞는 일을 느긋하게 즐기려는 사람들을 뜻한다. 1970년대 이후 태어난 유럽의 젊은 직장인들 사이에서 등장한 말이다.

본래 다운시프트는 ‘자동차의 고속 기어를 저속으로 바꾸는 것’을 의미하는 용어다. 다운시프트족은 빡빡한 업무와 높은 소득을 대신해 저소득일지라도 마음에 맞는 일을 느긋하게 즐기려는 사람들을 뜻한다. 1970년대 이후 태어난 유럽의 젊은 직장인들 사이에서 등장한 말이다.

다운시프트족의 부상은 지나친 경쟁과 빠른 디지털 사회에 대한 거부감 때문이다. 넓게는 건강하고 아름다운 삶을 추구하는 삶의 방식인 웰빙의 범주에 포함하기도 한다. 슬로비족(Slobbie), 로하스(Lohas) 등도 넓은 의미의 다운시프트라고 할 수 있다. 슬로비족은 ‘천천히 그러나 더 훌륭하게 일하는 사람(Slow But Better Working People)’의 약칭이고, 로하스족은 ‘건강과 지속적 성장을 추구하는 라이프스타일(Lifestyle of Health and Sustainability)’의 약칭이다.

여유로운 삶에서 의미를 찾는 다운시프트족만 있는 것은 아니다. 야근과 주말 근무도 마다하지 않고 일하며 성취감을 느끼고 자기계발에 몰두하는 예티(Yetti)족도 있다. 그러나 물질보다는 삶의 질을 중요시하는 사회 분위기가 확산되면서 다운시프트 성향은 더욱 늘어나고 있다.

정신 없이 달려온 현대인들은 지나친 속도감과 압박감에 대한 돌파구를 찾는다. 대표적인 예로 템플스테이를 들 수 있다. 템플스테이는 자연 환경과 불교 문화가 어우러진 사찰에 숙박하면서 마음의 휴식을 갖고 전통 문화를 체험하는 프로그램이다.

스님들의 수행을 체험하는 것으로만 여겨졌던 템플스테이가 최근에는 휴식형, 체험형, 가족형, 참선형 등 전문화되고 세분화된 프로그램을 제공하고 있다. 복잡한 도심의 일상에서 벗어나 조용한 사찰에서 자신을 성찰해 볼 수 있는 시간을 주기 때문에 많은 사람들이 매력을 느끼고 있다. 참선과 발우공양, 선무도 등 다양한 불교문화도 접해볼 수도 있다.

조계종 불교문화사업단의 조사에 따르면 지난해 템플스테이 참가자는 모두 14만 명으로 전년보다 3만 명이 늘었으며 특히 휴가철인 7,8월에 참가자가 몰렸다고 한다. 최근 템플스테이를 운영하는 사찰이 더 늘어났기 때문에 올해 참가자는 18만 명에 이를 것으로 전망된다. 참가자의 70% 정도가 종교가 없거나 다른 종교를 가진 사람들일 만큼 템플스테이는 범종교적 문화로 자리매김했다. 수련회 대신 템플스테이를 통해 단합을 도모하는 기업과 단체도 많아졌다.

조계종 불교문화사업단의 조사에 따르면 지난해 템플스테이 참가자는 모두 14만 명으로 전년보다 3만 명이 늘었으며 특히 휴가철인 7,8월에 참가자가 몰렸다고 한다. 최근 템플스테이를 운영하는 사찰이 더 늘어났기 때문에 올해 참가자는 18만 명에 이를 것으로 전망된다. 참가자의 70% 정도가 종교가 없거나 다른 종교를 가진 사람들일 만큼 템플스테이는 범종교적 문화로 자리매김했다. 수련회 대신 템플스테이를 통해 단합을 도모하는 기업과 단체도 많아졌다.

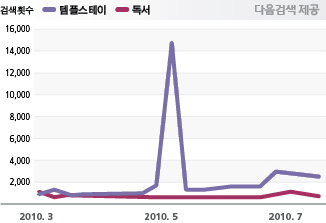

2010년 3월부터 2010년 7월까지 Daum의 트렌드 차트를 분석한 결과에서도 ‘템플스테이’에 대한 관심은 휴가 시즌과 맞물리면서 증가하는 추세다. 특히 5월에는 KBS 오락프로그램인 1박2일에서 소개했을 때 네티즌들은 매우 큰 관심을 보이기도 했다.

한편 기독교인이나 가톨릭인들이 일상을 벗어나 묵상과 침묵기도를 하는 ‘피정(避靜)’을 신청하는 사람들도 적지 않다. 피정이란 일상생활에서 벗어나 성당이나 수도원에서 묵상이나 기도를 통해 자신을 돌아보는 것이다. 피정은 불교문화를 체험하는 템플스테이와 비슷하지만 자기반성, 하느님과의 만남, 새로운 결심 등을 중요시 한다. 성경읽기와 명상을 통한 전통 수련법인 ‘렉시오 디비나’가 피정의 핵심이다.

현대인들은 보다 내면적이고 자기중심적인 것에서 만족감을 느끼고 가치의 근원을 찾는 경향이 있다. 심리학의 관점에서 보면 사람은 물질적인 만족을 채우고 나면 정신을 채우려는 욕구를 가진다고 한다. 내가 제대로 삶을 살고 있는지 되돌아보고 싶어하기 때문이다. 점점 더 빠르게 변화하는 사회를 살아가는 사람들은 공허감을 채우기 위해 좋은 것을 보고, 먹고, 소비하지만 근원을 채우지 못하는 행동은 더 큰 갈증만 불러일으킬 뿐이다. 상처받은 자아는 치유가 필요하고 이를 통해 마음의 안정을 찾고 내면적으로 성장할 수 있다.

현대인들은 보다 내면적이고 자기중심적인 것에서 만족감을 느끼고 가치의 근원을 찾는 경향이 있다. 심리학의 관점에서 보면 사람은 물질적인 만족을 채우고 나면 정신을 채우려는 욕구를 가진다고 한다. 내가 제대로 삶을 살고 있는지 되돌아보고 싶어하기 때문이다. 점점 더 빠르게 변화하는 사회를 살아가는 사람들은 공허감을 채우기 위해 좋은 것을 보고, 먹고, 소비하지만 근원을 채우지 못하는 행동은 더 큰 갈증만 불러일으킬 뿐이다. 상처받은 자아는 치유가 필요하고 이를 통해 마음의 안정을 찾고 내면적으로 성장할 수 있다.

유럽과 일본은 국민소득이 2만 달러를 넘어선 1980년대 후반 이후부터 정신적인 편안함과 여유로운 삶을 추구하려는 경향이 크게 확대되었다. 국민소득 2만 달러를 돌파한 우리나라에서도 선진국과 비슷한 패턴이 나타날 것으로 예상된다.