2003년 가을, 하버드대의 컴퓨터 천재 ‘마크’는 비밀 엘리트 클럽의 윈클보스 형제에게 하버드 선남선녀들만 교류할 수 있는 ‘하버드 커넥션’ 사이트 제작을 의뢰 받는다. 하지만 여기서 획기적인 아이디어를 생각해낸 ‘마크’는 인맥 교류 사이트 ‘페이스북’을 개발 하고, 절친 ‘왈도’의 도움으로 사이트를 오픈한다. 페이스북은 순식간에 모두의 마음을 사로잡고, 유명한 냅스터의 창시자 ‘숀’의 참여로 전세계로 번지면서 ‘마크’는 기업 가치 58조원, 전세계 최연소 억만장자가 된다. 최근 개봉한 영화 ‘소셜 네트워크(The social network)’의 이야기다. 실제 페이스북 CEO인 마크 주커버그의 페이스북 창립 비하인드 스토리를 그려낸 영화다.

2003년 가을, 하버드대의 컴퓨터 천재 ‘마크’는 비밀 엘리트 클럽의 윈클보스 형제에게 하버드 선남선녀들만 교류할 수 있는 ‘하버드 커넥션’ 사이트 제작을 의뢰 받는다. 하지만 여기서 획기적인 아이디어를 생각해낸 ‘마크’는 인맥 교류 사이트 ‘페이스북’을 개발 하고, 절친 ‘왈도’의 도움으로 사이트를 오픈한다. 페이스북은 순식간에 모두의 마음을 사로잡고, 유명한 냅스터의 창시자 ‘숀’의 참여로 전세계로 번지면서 ‘마크’는 기업 가치 58조원, 전세계 최연소 억만장자가 된다. 최근 개봉한 영화 ‘소셜 네트워크(The social network)’의 이야기다. 실제 페이스북 CEO인 마크 주커버그의 페이스북 창립 비하인드 스토리를 그려낸 영화다.

소셜 네트워크 서비스 (SNS: Social Network Service)는 말 그대로 사람과 사람 사이를 연결해주는 서비스를 뜻한다. 2004년 서비스를 시작한 페이스북은 2010년 7월 현재 전 세계적으로 무려 5억 명의 회원을 보유하고 있으며 트위터는 2009년 말 50억 트윗(트위터 게시물 단위)을 기록한 이후 4개월 만에 무려 100억 트윗을 돌파 했다. 이미 소셜 네트워크는 ‘유행’이라는 말이 무색할 만큼 정치, 경제, 사회, 문화, 언론 등 우리 사회 전반에 깊숙이 자리 잡고 있다.

사실 생각해보면 소셜 네트워크는 결국 사람과 사람을 연결해주는 ‘인맥’이다. 이는 아주 오래 전부터 존재해왔다고 볼 수 있다. 조선시대에는 강가의 빨래터나 주막 등이 소셜 네트워크 서비스의 역할을 했을 것이고 인터넷이 생기기 전에는 동네 복덕방, 당구장, 다방 등이 그러한 역할을 했을 것이다. 그러나 최근 초고속인터넷이 보편화되면서 소셜 네트워크 서비스는 온라인 접속을 통해 사람들을 연결시켜주는 서비스라는 의미를 지니고 있다.

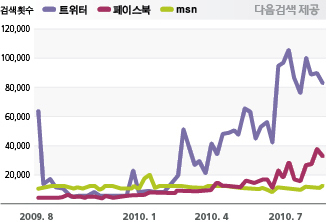

2009년 8월부터 2010년 7월까지의 Daum의 트렌드 차트를 분석한 결과 한국인들의 SNS에 대한 관심은 상승하는 추세다. 대표적인 SNS인 트위터, 페이스북과 오랫동안 사람들의 메신저로 사용되던 MSN을 비교한 결과 트위터에 대한 관심이 압도적으로 높은 것으로 나타났다. 페이스북에 대한 관심 역시 MSN을 넘어 지속적으로 상승하는 추세다.

2009년 8월부터 2010년 7월까지의 Daum의 트렌드 차트를 분석한 결과 한국인들의 SNS에 대한 관심은 상승하는 추세다. 대표적인 SNS인 트위터, 페이스북과 오랫동안 사람들의 메신저로 사용되던 MSN을 비교한 결과 트위터에 대한 관심이 압도적으로 높은 것으로 나타났다. 페이스북에 대한 관심 역시 MSN을 넘어 지속적으로 상승하는 추세다.

SNS가 우리 생활에 깊숙이 자리잡는데 큰 역할을 한 것이 바로 스마트폰이다. 무선인터넷 기능을 갖춘 스마트폰이 SNS와 연계되면서 트위터나 페이스북을 실시간으로 이용 하는 것이 가능해졌기 때문이다. 참여와 개방을 중심으로 한 SNS가 똑똑한 스마트폰을 만나면서 정보 전파의 속도가 엄청나게 빨라졌다.

SNS가 우리 생활에 깊숙이 자리잡는데 큰 역할을 한 것이 바로 스마트폰이다. 무선인터넷 기능을 갖춘 스마트폰이 SNS와 연계되면서 트위터나 페이스북을 실시간으로 이용 하는 것이 가능해졌기 때문이다. 참여와 개방을 중심으로 한 SNS가 똑똑한 스마트폰을 만나면서 정보 전파의 속도가 엄청나게 빨라졌다.

추석 연휴가 시작되던 첫날 서울 하늘에는 구멍이 뚤렸다. 9월 하순 강수량으로는 1908년 기상 관측 이래 최고치인 260mm에 가까운 폭우가 쏟아졌다. 물에 잠긴 도로들이 통제됐고 많은 가구들이 침수 피해를 입었다. 유명 영화배우가 거주하는 서울의 한 아파트에도 지하 주차장에도 물이 점차 차오르고 있었다. 하지만 해외촬영 중이었던 이 영화배우는 차를 미처 대피시키지 못했다. 이때 이웃주민이 트위터를 통해 이 사실을 알렸고 이러한 사실이 팔로어들을 통해 계속해서 리트윗(RT: retweet) 되면서 정보는 순식간에 그 영화배우에게까지 도달되었다. 그 배우는 매니저를 한국으로 급파해 고가의 승용차를 대피시킬 수 있었다.

싸이질(인터넷에서 싸이월드의 미니홈피 방문 및 관리를 일컫는 말)이 대한한국의 인터넷을 뜨겁게 달궜던 시기가 있었다. 싸이월드는 지금도 인기지만 3~4년 전에는 국민적인 유행이었다. 사람들은 자신의 하루를 일촌이나 기타 방문자들에게 싸이월드를 통해 알리고, 이러한 행위를 즐긴다. 싸이월드는 인간의 기본 욕구인 ‘드러내기와 엿보기’ 욕망과 절묘하게 부합한다.

트위터나 페이스북을 통해 부각된 SNS는 기존 싸이월드나 블로그 중심의 일상 공유 트렌드를 더욱 가속화한다. 사람들은 트위터를 통해 서로 몰랐던 사람들과 개인의 관심사와 취향 등을 서로 공유한다. 사람들은 다른 사람들이 드러내는 일상에 대해 관심을 기울인다. 위치 기반의 SNS인 포스퀘어를 보면 사람들이 얼마나 적극적으로 일상을 공유하는지 이해할 수 있다. 가령 홍대 앞 맛집에서 저녁을 먹다가 마음에 들면 휴대폰을 꺼내 위치를 알리고 의견을 남길 수 있다. ‘친절한 서비스, 훌륭한 맛, 강추!’라고 말이다.

사람은 최대 몇 명과 인간관계를 맺을 수 있을까? 1990년 대 초 영국의 저명한 인류학자 로빈 던바 박사는 150명이라고 답을 내 놓았다. 이후 150은 ‘던바의 숫자(Dunbar’s number)’라고 불리며 보편적 인간관계의 한계로 인식되어 왔다. 하지만 최근 SNS를 통해 사람들은 인간관계의 폭을 대폭적으로 확대할 수 있다. 마음만 먹으면 수 백, 수 천명도 가능하다.

사람은 최대 몇 명과 인간관계를 맺을 수 있을까? 1990년 대 초 영국의 저명한 인류학자 로빈 던바 박사는 150명이라고 답을 내 놓았다. 이후 150은 ‘던바의 숫자(Dunbar’s number)’라고 불리며 보편적 인간관계의 한계로 인식되어 왔다. 하지만 최근 SNS를 통해 사람들은 인간관계의 폭을 대폭적으로 확대할 수 있다. 마음만 먹으면 수 백, 수 천명도 가능하다.

SNS는 기존 인간관계의 범주인 가족, 친구, 학교 선후배, 회사 동료 등과는 또 다른 인적 네트워크를 형성할 수 있도록 해준다. 한번 생각해 보자. 내가 한 국가의 대통령이나 세계적인 기업의 CEO, 최고 인기의 팝 가수 등과 친구가 될 수 있는 확률은 얼마나 될까? 물론 사람마다 다르겠지만 대부분의 사람들의 경우 그 가능성이 매우 희박할 것이다. 그러나 SNS를 활용하면 지금 당장이라도 유명인들의 친구가 될 수 있다.

어떤 사람들은 SNS에 기반한 인간관계는 약하다고 말한다. 일견 맞는 말이다. 얼굴을 직접 보며 맺은 인간관계가 상대적으로 강한 관계가 될 가능성이 매우 높다. 그렇다면 사람들은 SNS로부터 무엇을 원할까? 깊이는 없지만 넓은 인간관계를 원하는 것일까? 아마도 상당수 사람들은 SNS의 인간관계로부터 ‘정보’를 원할 것이다. 내가 관심 있는 주제에 대해서 다른 사람들, 나의 취향과 비슷한 사람들은 어떻게 생각할까에 대한 답을 구하고 싶어한다. 아니면 그냥 다른 사람들이 소소하게 얘기하는 일상을 재미있게 경청하는 것이다. SNS를 통한 ‘약한 유대’는 오프라인에서 만나는 강한 유대보다 더욱 가치가 있는 정보를 제공한다.

미국 매사츄세츠 공과대학의 맥아피 교수는 ‘약한 유대의 힘’을 강조하고 있다. 맥아피 교수는 구직자들이 누구의 소개로 새 직장을 찾는지 조사하다가 놀라운 사실을 발견했다고 한다. 구직자들은 가끔 연락하는 사람들, 즉 유대관계가 약한 사람들을 통해 새 직장을 발견했다는 것이다. 왜 이런 일이 발생했을까? 새로운 직장을 찾는 데는 평소 얻기 힘든 새로운 정보가 필요하지만, 유대관계가 강한 사람들로부터는 새로운 정보를 얻기가 어렵기 때문이다. 유대관계가 강한 사람들은 사고방식과 라이프스타일이 비슷하기 때문에 비슷한 정보를 갖고 있기가 십상이다. 이 때문에 새로운 구직 정보는 유대관계가 약한 사람들로부터 얻게 된다는 것이다<매일경제신문 MBA 참고>.

SNS의 열풍을 타고 소셜 커머스(Social Commerce)도 큰 화제가 되고 있다. 일정시간에 일정 수 이상의 소비자가 구매하면 특정 상품이나 서비스를 파격적으로 할인된 가격으로 구매하는 것이다. 흔히 말하는 공동구매라고 할 수 있다. 최근에는 공연, 음식점, 여행권 등 그 종류가 소비자의 입맛에 맞게 매우 다양하다.

SNS의 열풍을 타고 소셜 커머스(Social Commerce)도 큰 화제가 되고 있다. 일정시간에 일정 수 이상의 소비자가 구매하면 특정 상품이나 서비스를 파격적으로 할인된 가격으로 구매하는 것이다. 흔히 말하는 공동구매라고 할 수 있다. 최근에는 공연, 음식점, 여행권 등 그 종류가 소비자의 입맛에 맞게 매우 다양하다.

대표적인 업체로는 미국의 그루폰(Groupon)을 꼽을 수 있다. 구글 이후 최고의 비즈니스모델이라는 찬사를 받은 그루폰은 설립 1년만에 무려 3억5천만 달러의 매출을 기록했으며 2010년에는 매출이 5억 달러 이상이 될것으로 예상하고 있다.

국내에서도 2010년 5월경 시장이 형성된 이후 매달 그 규모가 2배씩 늘어나고 있다. 최근에는 신세계, 롯데 등 대형 유통 업체와 다음커뮤니케이션 등 포탈 업체들도 소셜 커머스 시장에 뛰어 들었다. 또한 부동산 시장에도 소셜 커머스가 등장했다. 부동산 상품 공동구매를 통해 시세보다 최대 50%나 저렴한 가격으로 구입할 수 있다고 한다.

SNS는 사회를 변화시키는 새로운 힘으로 작용하고 있다. 대표적인 사례로 선거 문화를 들 수 있다. 지난 6.2 지방선거는 SNS 이용자들에게 투표도 즐거운 ‘놀이’였다. 트위터 이용자들은 인증샷 등을 통해 사람들의 적극적인 참여를 이끌었다. 이에 호응하듯 유명 인사들의 선물 기부도 이어졌으며, 이것은 일반 사람들을 투표소로 끌어냈다.

사실 SNS는 한국 보다 앞서 미국에서 큰 변화를 일으킨 바 있다. 2008년, 미국 최초로 흑인 대통령이 탄생한다. 대선을 3 개월여 앞둔 8월, 각종 여론조사에는 오바마와 메케인이 오차범위 내에서 접전을 벌이지만 대부분 메케인의 우세가 점쳐 지는 상황이었다. 그리고 불과 3개월 뒤, 오바마는 메케인에게 10%차의 압도적인 우세를 보이며 대통령에 당선된다. 그 뒤에는 SNS의 힘이 있었다. 오바마는 당시 인지도, 자금력, 지원조직 등 대부분의 분야에서 메케인에 크게 뒤지는 상황이 었다.

오바마 캠프에서는 대선을 앞둔 3개월 동안 SNS 공략에 총력을 기울였다. 페이스북, 마이스페이스, 트위터를 통해 선거 운동을 펼쳤고 결과는 놀라웠다. 페이스북의 오바마 지지자는 190만 명이었던 반면 메케인은 55만명에 그쳤다. 트위터와 마이스페이스에서도 오바마 지지자의 수가 메케인에 비해 압도적으로 많았다. 오바마 진영은 유튜브와 플릭커도 적극 활용했다. 이러한 SNS는 오바마의 이야기를 엄청난 속도로 확대 재생산 해냈다. 오바마의 온라인 지지자들은 오프라인에서 오바마 지지를 또다시 홍보했고 결국 온라인에서의 승리는 오프라인에서의 승리로 이어졌다. 대통령에 취임한 이후에도 오바마 대통령은 트위터를 통해 네티즌들의 질문을 받는 등 SNS를 적극 활용하고 있다. 오바마 대통령의 트위터에는 팔로어(follower)가 무려 115만 명이나 되며 친구로 등록된 사람도 77만 명에 이른다.

오바마 캠프에서는 대선을 앞둔 3개월 동안 SNS 공략에 총력을 기울였다. 페이스북, 마이스페이스, 트위터를 통해 선거 운동을 펼쳤고 결과는 놀라웠다. 페이스북의 오바마 지지자는 190만 명이었던 반면 메케인은 55만명에 그쳤다. 트위터와 마이스페이스에서도 오바마 지지자의 수가 메케인에 비해 압도적으로 많았다. 오바마 진영은 유튜브와 플릭커도 적극 활용했다. 이러한 SNS는 오바마의 이야기를 엄청난 속도로 확대 재생산 해냈다. 오바마의 온라인 지지자들은 오프라인에서 오바마 지지를 또다시 홍보했고 결국 온라인에서의 승리는 오프라인에서의 승리로 이어졌다. 대통령에 취임한 이후에도 오바마 대통령은 트위터를 통해 네티즌들의 질문을 받는 등 SNS를 적극 활용하고 있다. 오바마 대통령의 트위터에는 팔로어(follower)가 무려 115만 명이나 되며 친구로 등록된 사람도 77만 명에 이른다.